▲1920年的同仁醫院病房,窗明幾凈。

同仁醫院的創始人之一——美國基督教“美以美會”的蘭大夫。

華北地區首位制鏡師劉明齋。攝于1910年。

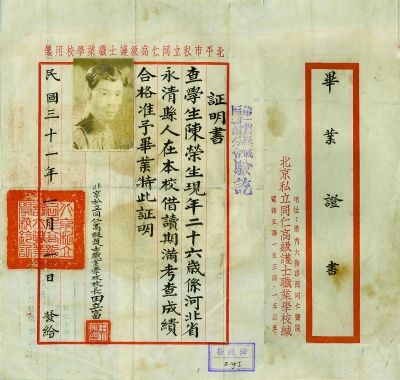

▲上世紀40年代,同仁醫院男護士學校畢業證書。

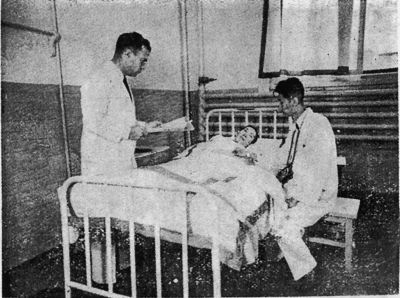

▲民國時期,醫生查房。

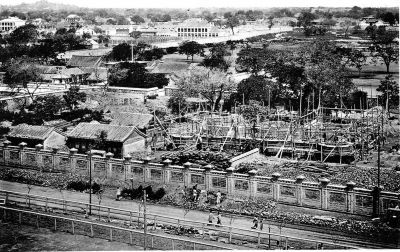

▲1901年正在修建中的同仁醫院。

▲1903年,同仁醫院中樓竣工后舉行慶典活動,美國公使康格、清政府總理衙門代表等到場慶賀。

▲1910年,同仁醫院磨鏡室擴充為制鏡科,從此中國老百姓配眼鏡再也不用“海淘”了。

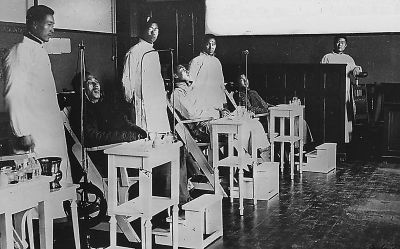

1920年,同仁醫院的牙科門診。

130年前,一家小眼科診所在崇文門內孝順胡同不聲不響地開張了。也許連它的草創者——美國傳教士蘭大夫和衛大夫都不曾想到,百余年后這家眼科診所會發展成為北京乃至全國第一流的綜合醫院——同仁醫院。

1886年(光緒十二年),美國基督教“美以美會”的蘭大夫、衛大夫來到北京,在崇文門內孝順胡同利用幾間平房開了一家眼科診所。這家診所的英文名字意為“美以美會醫院”,中文名則為“同仁醫院”。“同仁”取自《圣經》中“自由博愛,一視同仁”之意。

1899年,美國醫生霍普金斯(中文名賀慶)為醫院捐了一大筆錢,醫院本想在東交民巷東口(現址)進行擴建。不巧的是第二年北京便爆發了義和團運動。與所有在京的外國人產業一樣,同仁醫院也未能幸免,已準備好的建筑材料被燒為灰燼。《辛丑條約》簽訂后,東交民巷被劃歸各國使館使用,這給醫院的擴建帶來了新困難。教會一面重新準備建筑材料,一面與清政府和各國使團交涉地皮事宜。幸好教會在劃定租界之前已交了地稅,并保證只作為普通醫院使用,各國使團才最終同意同仁醫院在東交民巷東口重建。

1903年,同仁醫院中樓竣工。中樓的落成,大大改變了醫院的格局,不僅擴大了眼科,而且還設立了內科、外科、X光科、化驗科等。同仁醫院雖然只有一座樓房,但已有了綜合醫院的雛形。捐資的霍普金斯先生出任院長,他本人是一名有15年行醫經驗的眼科醫生。在他的執掌之下,同仁醫院眼科漸漸發展成全國頂尖的眼科。

建院之初,同仁醫院的服務對象僅為男性。雖說那時醫院主要是為有錢人服務的,但也常常為偏遠山區慕名而來的農民提供免費救治。當時,醫院的病歷、處方都是用英文書寫的。據醫院檔案記載,專家“特別號”初診二元、復診一元,只要有專家的簽名,藥費和檢查費都比普通醫生高出幾倍。病房按等級的不同收費:一等八元、二等三元、三等一元五角、四等八角。上世紀初,中國還沒有自己的磨鏡技術,中國人想要戴眼鏡,要從美國訂購鏡片。為了滿足患者的需要,同仁醫院于1906年成立了小規模的磨鏡室,建成后需求量不斷增加,1910年擴充為制鏡科,結束了老百姓配鏡需要“海淘”的歷史。民國時期,張學良、張自忠、馮玉祥等社會知名人士都在同仁住過院。隨著醫院的名聲日隆,凡有外地來北京看病的患者,只要向拉洋車的車夫打聽,車夫們便主動介紹同仁醫院。

130年過去了,同仁醫院已從一家小診所發展成為擁有東、西、南三個院區,59個臨床和醫技科室,開放病床1598張,年門急診量260余萬人次的綜合醫院。(圖文由同仁醫院提供)

春雨醫生創始人猝死,這些心梗前兆千萬別大意 平靜的假期傳來一個令人悲痛的消息:10月6日,據春雨醫生官方微信發布的訃告,正式確認了其創始人、CEO張銳今日凌晨因突發心肌梗塞去世。他的離去令人反思,我們在身體透支前是否早有預兆? 【詳細】

寒露過后 手腳發涼可喝三紅湯 天氣寒冷,很多女性朋友手腳冰涼的毛病又犯了。本期,給大家推薦一款由紅豆、紅糖和紅棗一起煮成的三紅暖身湯。 【詳細】