第三屆中醫(yī)科學(xué)大會(huì)系列宣傳報(bào)道之一

中醫(yī)藥對(duì)世界產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響

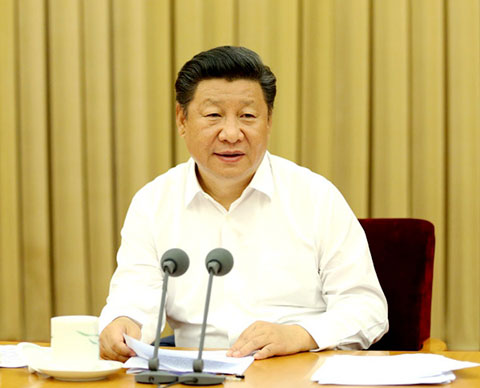

8月19日至20日,全國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)在北京舉行。中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席會(huì)議并發(fā)表重要講話。 新華社記者馬占成攝

人民網(wǎng)北京8月22日電 2016年8月19日至20日,全國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)在北京舉行。中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席會(huì)議并發(fā)表重要講話。他強(qiáng)調(diào),沒(méi)有全民健康,就沒(méi)有全面小康。要把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位,以普及健康生活、優(yōu)化健康服務(wù)、完善健康保障、建設(shè)健康環(huán)境、發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),加快推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè),努力全方位、全周期保障人民健康,為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)打下堅(jiān)實(shí)健康基礎(chǔ)。要著力推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展,堅(jiān)持中西醫(yī)并重,推動(dòng)中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥健康養(yǎng)生文化的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在會(huì)上強(qiáng)調(diào),實(shí)施中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程,推動(dòng)中醫(yī)藥生產(chǎn)現(xiàn)代化,打造中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)品牌。

中醫(yī)藥在我國(guó)歷史悠久

中醫(yī)是中華民族在幾千年生產(chǎn)生活實(shí)踐和與疾病做斗爭(zhēng)中,逐步形成并不斷豐富發(fā)展起來(lái)的原創(chuàng)醫(yī)學(xué)體系。中醫(yī)藥在我國(guó)有著悠久的歷史,具有很高的實(shí)用價(jià)值和豐富的科學(xué)內(nèi)容,是我國(guó)醫(yī)藥寶庫(kù)中的重要組成部分,它不僅是中國(guó)的優(yōu)秀文化遺產(chǎn),也是世界的優(yōu)秀文化遺產(chǎn)。

早在秦漢時(shí)期,中醫(yī)藥就傳到朝鮮、日本、越南。漢代,中藥材大黃遠(yuǎn)銷歐洲。到了唐代,不少國(guó)家派人來(lái)中國(guó)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥。唐代傳到印度的藥材有人參、茯苓、當(dāng)歸、遠(yuǎn)志、烏頭等,被稱為“神州上藥”。公元1至5世紀(jì),中國(guó)煉丹術(shù)多次傳入阿拉伯國(guó)家,公元7至8世紀(jì)再由阿拉伯傳到歐洲。到了10世紀(jì),宋朝與海外50多個(gè)國(guó)家通商,外運(yùn)的中藥品種、數(shù)量都大量增加,并且在廣州還專門設(shè)立了專管藥材出口機(jī)構(gòu)──市舶司。《馬可波羅游記》記載了大量中國(guó)藥材被商人運(yùn)往亞丁,再轉(zhuǎn)運(yùn)到北非的亞歷山大等地。1405年至1433年,明成祖派鄭和率領(lǐng)龐大的中國(guó)船隊(duì)7次下南洋和西洋,輸出了大量的藥材。被英國(guó)生物學(xué)家達(dá)爾文贊譽(yù)為中國(guó)16世紀(jì)的百科全書《本草綱目》,于17世紀(jì)傳到日本和歐洲,隨后被選譯或全譯成日、朝、拉丁、法、英、俄等文字,成為國(guó)際上的重要科學(xué)文獻(xiàn)……

由此可見(jiàn),中醫(yī)藥不僅在中國(guó)有著悠久的歷史,而且較早地傳到世界各地,深受世界各國(guó)和各地區(qū)人民的歡迎。

中醫(yī)藥走向世界

新中國(guó)建立后,中醫(yī)藥的傳播、影響和作用越來(lái)越大。上世紀(jì)六七十年代,全球性的“針灸熱”、“中醫(yī)熱”遍及各地。進(jìn)入八十年代,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家率先又興起了“中藥熱”。各國(guó)紛紛派留學(xué)生到中國(guó)來(lái)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥,派使團(tuán)來(lái)華參觀、學(xué)習(xí)、考察中藥資源、栽培、飼養(yǎng)、炮制、成藥,以及洽談商貿(mào)和技術(shù)合作。

1973年,第一個(gè)中醫(yī)法在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州誕生,針灸在國(guó)際上首次取得合法地位。40多年,以針灸為代表的中醫(yī)藥早已聲名遠(yuǎn)揚(yáng)世界各地。

1977年后,聯(lián)合國(guó)世界衛(wèi)生組織在中國(guó)北京、上海、南京等地建立了6個(gè)傳統(tǒng)醫(yī)藥合作中心。我國(guó)也先后在日本、意大利和泰國(guó)等國(guó)舉辦過(guò)多次中藥大型展覽。聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織委托中國(guó)在北京舉辦國(guó)際中藥學(xué)習(xí)班,參加學(xué)習(xí)的有來(lái)自歐洲、亞洲、非洲和拉丁美洲18個(gè)發(fā)展中國(guó)家的學(xué)員、聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織官員和世界衛(wèi)生組織的代表。20世紀(jì)90年代,來(lái)華學(xué)習(xí)的人數(shù)劇增,有來(lái)自130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的14700余名留學(xué)生、進(jìn)修生來(lái)華學(xué)習(xí)中醫(yī)藥。我國(guó)建立的7個(gè)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)合作中心、3個(gè)國(guó)際針灸培訓(xùn)中心,培養(yǎng)了數(shù)以千計(jì)的國(guó)(境)外各類中醫(yī)藥人才。

中醫(yī)影響世界論壇(第三屆中醫(yī)科學(xué)大會(huì)組委會(huì)供圖)

今天,針灸服務(wù)已陸續(xù)得到美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新加坡等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的法律認(rèn)可,有了合法身份的針灸市場(chǎng)發(fā)展空間愈加廣闊,中醫(yī)針灸服務(wù)已成為中醫(yī)藥國(guó)際發(fā)展的核心力量。除了為針灸立法,一些國(guó)家(地區(qū))還設(shè)立了專門的中醫(yī)藥管理機(jī)構(gòu),規(guī)范對(duì)中醫(yī)藥的管理,保障醫(yī)療和用藥的安全,有些國(guó)家(地區(qū))還將中醫(yī)藥納入醫(yī)療保險(xiǎn)范疇。全世界大約有80%的制藥和藥膳原材料來(lái)自中國(guó)。世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)黃建銀說(shuō):“中醫(yī)藥在美國(guó)乃至整個(gè)世界的發(fā)展得益于對(duì)針灸療效的認(rèn)可,這一根小小的銀針帶動(dòng)了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際發(fā)展!”

中藥走向全世界最突出的成果是中國(guó)的青蒿素惠及全球,每年挽救上萬(wàn)個(gè)人的生命,因此,被西方媒體譽(yù)為“20世紀(jì)后半葉最偉大的醫(yī)學(xué)創(chuàng)舉”。

中醫(yī)“治未病”觀念影響著世界。“治未病”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和特色的技術(shù)方法,體現(xiàn)了中醫(yī)的先進(jìn)和超前的醫(yī)學(xué)思想。全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、農(nóng)工黨中央主席陳竺指出:“治未病”引領(lǐng)人類健康發(fā)展方向。

目前,我國(guó)的中藥產(chǎn)品已出口到170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前,分布在世界130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)5萬(wàn)多家,醫(yī)師超過(guò)12萬(wàn)人。

|

分享讓更多人看到

相關(guān)新聞

- 人民網(wǎng)評(píng):為中醫(yī)藥振興發(fā)展注入文化動(dòng)力

- 五部門印發(fā)中醫(yī)藥文化傳播行動(dòng)實(shí)施方案

- 提升中醫(yī)藥服務(wù)能力

- 實(shí)施中醫(yī)藥法見(jiàn)成效!我國(guó)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新能力逐步提升

- 讓中醫(yī)藥文化更有魅力(無(wú)影燈)

- 江西出臺(tái)新舉措加快中醫(yī)藥特色發(fā)展

- 擁抱中醫(yī)藥春天 河南高校舉辦傳承發(fā)展研討會(huì)

- 北京中醫(yī)藥循證醫(yī)學(xué)中心成立

- 抓住中醫(yī)藥振興發(fā)展大好時(shí)機(jī) 為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效健康服務(wù)

- 不斷深化中醫(yī)藥產(chǎn)學(xué)研用一體化發(fā)展

熱門排行

- 1朱婷、趙帥擔(dān)任東京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式中國(guó)體育…

- 2習(xí)近平參觀“友好往來(lái) 命運(yùn)與共——黨和…

- 3河北省紀(jì)委原副書記馬玉蟬接受紀(jì)律審查和…

- 4讓“流量”回歸真實(shí)和理性(人民時(shí)評(píng))

- 5恢宏史詩(shī)的力量之源——論弘揚(yáng)偉大建黨精神

- 6習(xí)近平出席亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議…

- 7偉大建黨精神,中國(guó)共產(chǎn)黨的精神之源

- 8深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講…

- 9同世界各國(guó)人民深化友誼加強(qiáng)交流 推動(dòng)構(gòu)…

- 10習(xí)近平情系歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)

第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊

第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊

報(bào)道全球 傳播中國(guó)

報(bào)道全球 傳播中國(guó)

關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量

關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量