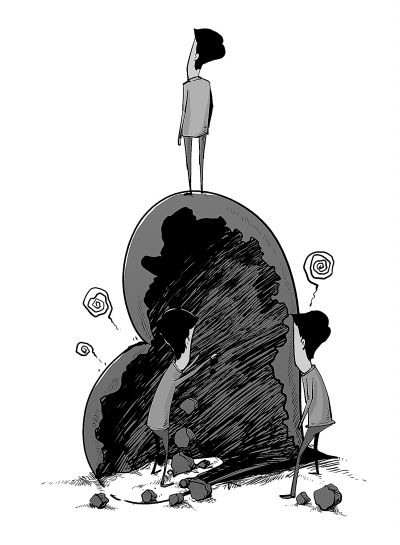

心衰,心血管病人死亡第一原因。(圖片來源:北京日報)

心力衰竭簡稱心衰,是心血管疾病和相關疾病的嚴重階段和終末階段,也是心血管疾病導致病人死亡的第一原因,幾乎所有的心血管疾病最終都會導致心衰的發生。

11月25日,國家心血管病中心、中國醫師協會心力衰竭專業委員會、中國健康促進與教育協會聯合召開“2016全國心力衰竭日”主題活動,專家們提醒,心衰已經成為全社會的健康大敵。

40歲以上20%有心衰風險

11月26日是“全國心力衰竭日”,今年的主題是“認識心衰,早診早治”!

中國醫師協會心力衰竭專業委員會主任委員張健說,隨著我國社會老齡化進程的加速以及高血壓、冠心病、糖尿病等病的發病率逐年增加,我國心衰發病人數迅速攀升。心衰患者的心臟不能泵出足夠的血液供給全身,其成因大多由于心肌受損,可以發生在心梗等對心臟有影響的疾病之后,或者因為長期受損于糖尿病、高血壓、慢性動脈疾病、高血脂、體內酒精含量超標、藥物濫用等。

全球有超過2600萬心衰患者,每年花費在心衰上的資金為1080億美元。患心衰的風險隨年齡增加,一般男性高于女性,40歲以上人群中,5個人中就有1個(20%)患心衰的風險。心衰是導致65歲以上患者住院的首要原因,5年生存率小于50%,致死率是乳腺癌、腸癌等癌癥的2-3倍。

心衰分為ABCD四個階段

中國高血壓聯盟主席劉力生教授表示,雖然心衰是不可逆的疾病,但可防可治。心衰的診斷重點是“早診”,高危人群如高血壓、糖尿病、冠心病患者要積極控制危險因素,可延緩發展成為心衰的進程。如果患者在治療過程中出現了心衰癥狀,比如運動后呼吸困難、夜間平臥后氣短咳嗽、體格檢查有肺部啰音、雙側踝關節水腫等,要盡早到醫院找出誘因。

劉力生教授介紹說,心衰的治療重點是“早治”,最新的心衰指南將心衰分為ABCD四個階段:A期就是有了危險因素,如糖尿病、冠心病、高血壓,但是心臟的結構、功能沒有改變,還沒有心衰的癥狀;B期就是病人已經得了心梗,但沒有心衰的癥狀;C期就是病人心臟結構已改變了,也出現了心衰的癥狀;D期就是在治療過程中需要給病人采取特殊的辦法,如長期靜脈使用血管擴張藥物等。

院內診治+院外管理

中國醫學科學院北京協和醫學院副院長張抒揚教授說,在心衰治療方面我們還有很大的提升空間。ACEI(或ARB)、β-受體阻滯劑、醛固酮受體拮抗劑這三類藥被稱為“金三角”藥物,以ACEI為例,是公認的治療心衰的基石和首選藥物,但臨床上普遍存在使用率不足、劑量不達標問題。同時,很多患者不了解心衰發生和發展的特點,在服藥癥狀稍微好轉后自行停藥,也沒有進行合理的生活管理,如飲食偏咸或一次大量喝水,導致反復住院、病情加重甚至死亡。

張健教授說,應構建院內診治+院外管理的體系,對心衰患者進行全面管理。我國已經有了第一個心衰領域專業學術網絡平臺——心力衰竭網,也構建了國內最好的心衰數據庫——中國心力衰竭數據平臺,并從2015年開始,全國10家具有代表性的醫院建成心力衰竭規范化診療示范中心,每家輻射10家衛星醫院,建成心力衰竭規范化診療示范基地90家。心衰的長期治療目標是提高患者生活質量,降低再住院率和病死率。(趙書清)