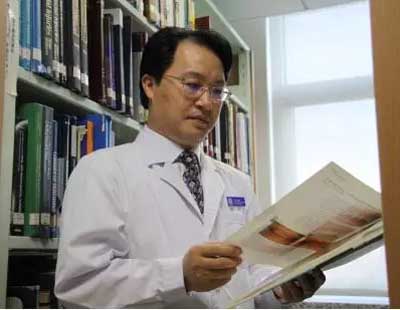

2016首都十杰醫(yī)生

北京大學(xué)口腔醫(yī)院周永勝:醫(yī)患同心,是抵御疾病的最大力量

金秋9月,就算工作再忙,周永勝也會(huì)抽出時(shí)間去參加北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部的開(kāi)學(xué)典禮。作為北京大學(xué)口腔醫(yī)院黨委書記以及修復(fù)科主任,他始終關(guān)注著醫(yī)學(xué)的傳承與發(fā)展。“新生力量是推動(dòng)醫(yī)學(xué)不斷前行的源泉,看到他們,就看到了醫(yī)學(xué)進(jìn)步的希望。”

而每當(dāng)看到一批批的年輕面孔通過(guò)莊嚴(yán)宣誓邁入醫(yī)學(xué)殿堂,周永勝就會(huì)回憶起自己為之奮斗了20余年的醫(yī)路歷程。

生命之花需要健康來(lái)維系

第一次接觸生命和健康知識(shí)是在初中階段,生命力量的偉大與神奇讓周永勝心中燃起了對(duì)生命的熱愛(ài),而高中階段的進(jìn)一步學(xué)習(xí)更讓他意識(shí)到健康是維系生命之花的根本。從那時(shí)起,他就對(duì)致力于維護(hù)生命健康的醫(yī)學(xué)產(chǎn)生了濃厚的興趣。

1989年,帶著對(duì)醫(yī)學(xué)的熱愛(ài)與向往,周永勝考入了北京大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院(原北京醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院),在這里一待就是9年。“健康所系性命相托”,這句入學(xué)時(shí)的誓言始終牢記在周永勝心頭,也敦促著他在醫(yī)學(xué)道路上不斷探索、力求創(chuàng)新。

與腫瘤科、心胸外科等時(shí)常將患者從生死一線挽救回來(lái)的科室不同,口腔科似乎沒(méi)有太多跌宕起伏的故事,但眾多診治細(xì)節(jié)卻讓它能更好地折射出生命之美。

“笑容能夠展現(xiàn)生命之美,而眾多口腔疾病的困擾卻讓我國(guó)近80%的人群不能坦然地綻放笑容。”周永勝表示,隨著口腔保健意識(shí)的不斷提高,我國(guó)居民對(duì)口腔健康的需求越來(lái)越多,尤其在口腔修復(fù)方面,患者的治療要求不斷提高。

為此,周永勝不斷鉆研口腔修復(fù)難題,探索數(shù)字化等先進(jìn)的治療手段。他不僅專注于口腔疑難病的診治,還曾到德國(guó)、美國(guó)一流的口腔醫(yī)學(xué)中心學(xué)習(xí),不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)引進(jìn),來(lái)更好地解決患者的實(shí)際問(wèn)題。

“希望所有患者都能綻放出最美的笑容,感受到生命的美好”。周永勝說(shuō)。

醫(yī)患是共同抵御疾病的“戰(zhàn)友”

抵御疾病是一場(chǎng)看不見(jiàn)硝煙的“戰(zhàn)爭(zhēng)”,在這個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”的中心,是醫(yī)生和患者。

“醫(yī)患同心,唇齒相依。”在周永勝看來(lái),患者是醫(yī)學(xué)發(fā)展的基石,醫(yī)生是維護(hù)健康的使者,在抵御疾病這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)里,二者是最好的“戰(zhàn)友”,只有戰(zhàn)友間相互協(xié)作,才能打贏這場(chǎng)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。

多年來(lái),周永勝始終堅(jiān)持這一原則,除了不斷學(xué)習(xí)新的醫(yī)學(xué)知識(shí),琢磨前沿的治療手段,更深入思考如何與患者溝通,充分尊重他們的訴求,給出最合適的治療方案。

他的努力也換來(lái)了患者的充分信任。

曾有一名患者,輾轉(zhuǎn)多個(gè)醫(yī)院、多名醫(yī)師,每次都攜帶一塑料袋“假牙”就診,主訴所有假牙都戴用不適,要求重新修復(fù)。周永勝仔細(xì)聆聽(tīng)他的主訴和“抱怨”,認(rèn)真分析他對(duì)每一副假牙不滿意之處,最終使患者滿意地戴走了新的假牙。

后來(lái)患者在感謝信中寫道:“周永勝教授用藝術(shù)的審美眼光和善解人意的溝通方式給我制定了最適合我的治療計(jì)劃,重新激發(fā)起我對(duì)生活的熱愛(ài)和對(duì)美好事物的追求。非常慶幸遇到這樣的好大夫。”

這樣的患者還有很多。“其實(shí)‘關(guān)愛(ài)’是給患者最好的良方,充分尊重患者、關(guān)愛(ài)患者,與患者進(jìn)行溝通,是建立‘醫(yī)患’信任的關(guān)鍵,只有相互信任,才能醫(yī)患同心,以最大的力量去抵御疾病。”周永勝感慨。

青年醫(yī)生要醫(yī)、教、研協(xié)同發(fā)展

在周永勝心中,有兩類益友的分量舉足輕重:一是他終生為之服務(wù)的患者,二是他傾囊相授的學(xué)生。

“患者是醫(yī)生的‘戰(zhàn)友’,而學(xué)生則是醫(yī)學(xué)的‘薪火’,在臨床和科研過(guò)程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),再將這些經(jīng)驗(yàn)傳授給學(xué)生,不僅是醫(yī)學(xué)‘薪火’傳承的呈現(xiàn),也是提升自身綜合素養(yǎng)的重要方法。”周永勝一直有這樣的理念。

也正是基于這種理念,在忙碌的臨床和科研工作之外,周永勝還承擔(dān)著繁重的教學(xué)工作。他認(rèn)為,一名優(yōu)秀的醫(yī)生除了會(huì)看病、會(huì)搞科研,還要懂教學(xué)。更重要的是,通過(guò)吸取自己的經(jīng)驗(yàn),學(xué)生能夠少走彎路、更快進(jìn)步,最終讓更多的患者受益。

北京市師德先進(jìn)個(gè)人、北京市高校優(yōu)秀輔導(dǎo)員、北京市教育教學(xué)(高等教育)成果獎(jiǎng)、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、北京大學(xué)優(yōu)秀班主任、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部師德標(biāo)兵、北京大學(xué)教學(xué)成果獎(jiǎng)……這些沉甸甸的獎(jiǎng)勵(lì),記載了周永勝作為師者的光輝歷程,更見(jiàn)證了他在教學(xué)這條道路上付出的心血與汗水。

“‘健康所系性命相托’,醫(yī)生承載著生命的力量,寄托著患者的希望,承擔(dān)著醫(yī)學(xué)進(jìn)步的使命,青年醫(yī)生一定要追求卓越,精益求精,秉持全心全意為患者服務(wù)的理念,注重醫(yī)、教、研協(xié)同發(fā)展,為‘健康中國(guó)’的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。”這是周永勝的希望。

醫(yī)生檔案

周永勝,男,44歲,北京大學(xué)口腔醫(yī)院黨委書記、修復(fù)科(國(guó)家臨床重點(diǎn)專科)主任,教授、主任醫(yī)師、博導(dǎo),入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才等人才計(jì)劃。主攻口腔骨丟失或骨缺損疑難病防治的應(yīng)用基礎(chǔ)和臨床轉(zhuǎn)化問(wèn)題,成果獲北京市科技獎(jiǎng);主持國(guó)家及省部級(jí)、臨床多中心試驗(yàn)等20余項(xiàng)課題,發(fā)表論著85篇(SCI收錄35篇,其中17篇論文IF>5),申請(qǐng)專利13項(xiàng);12次在國(guó)際會(huì)議進(jìn)行大會(huì)和特邀發(fā)言;帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在國(guó)際國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)會(huì)議上獲22個(gè)研究獎(jiǎng)項(xiàng)。

分享讓更多人看到

相關(guān)新聞

- 南大二附院徐高四教授當(dāng)選中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)腎臟病預(yù)防與控制專委會(huì)第一屆委員

- 訪談?lì)A(yù)告:潘義生談“抓機(jī)遇謀發(fā)展 推動(dòng)研究型醫(yī)院和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)再上新臺(tái)階”

- 能否用更多行動(dòng)向“口腔暴利”說(shuō)不

- 一顆假牙成本百元 為何植牙動(dòng)輒上萬(wàn)

- 口腔微生物平衡有助抵御新冠病毒

- “京藏連心”愛(ài)心義診活動(dòng)在拉薩舉行

- 一個(gè)都不能少 缺牙可不只是面子問(wèn)題

- 北京大學(xué)迎123周年校慶 為2020屆畢業(yè)生補(bǔ)辦畢業(yè)典禮

- 為尿控疾病患者提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)(醫(yī)聲)

- 國(guó)家神經(jīng)疾病醫(yī)學(xué)中心落戶“宣武天壇”

熱門排行

- 1朱婷、趙帥擔(dān)任東京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式中國(guó)體育…

- 2習(xí)近平參觀“友好往來(lái) 命運(yùn)與共——黨和…

- 3河北省紀(jì)委原副書記馬玉蟬接受紀(jì)律審查和…

- 4讓“流量”回歸真實(shí)和理性(人民時(shí)評(píng))

- 5恢宏史詩(shī)的力量之源——論弘揚(yáng)偉大建黨精神

- 6習(xí)近平出席亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議…

- 7偉大建黨精神,中國(guó)共產(chǎn)黨的精神之源

- 8深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講…

- 9同世界各國(guó)人民深化友誼加強(qiáng)交流 推動(dòng)構(gòu)…

- 10習(xí)近平情系歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)

第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊

第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊

報(bào)道全球 傳播中國(guó)

報(bào)道全球 傳播中國(guó)

關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量

關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量