2016首都十杰醫生

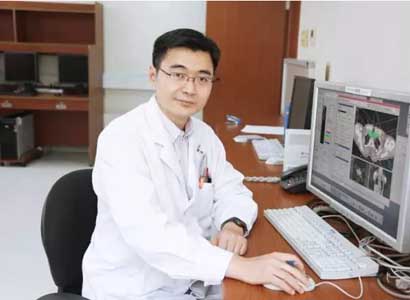

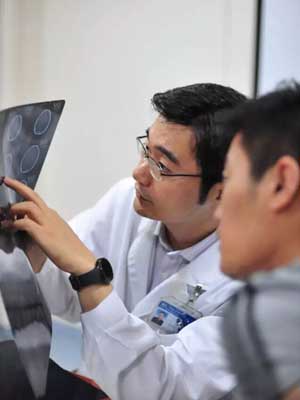

中國醫學科學院腫瘤醫院惠周光:相互幫助是一種溫暖

惡性腫瘤,從來都是一個沉重的話題。

絕望、茫然、無助、慌亂,是刻在許多腫瘤患者及其家屬心上的烙印。但在中國醫學科學院腫瘤醫院特需醫療部惠周光主任的病房中,卻是另一番情境:這里有少年,也有耄耋老人,雖身染重疾,但他們臉上卻洋溢著堅強的笑容。

這樣的笑容里折射出的是溫暖和對醫者的全心信任。這種信任不僅源于惠周光的精湛醫術,更來自于他對患者的真誠關愛。

學醫是很快樂的事

由于家庭原因,惠周光自兒時起就常常待在醫院,看到患者的痛苦經由醫生的診治“煙消云散”,不禁感慨醫學的神奇和偉大。

1992年,上海醫科大學臨床醫學系的錄取通知書讓他對醫學的向往得以實現。在上海醫科大學,惠周光的踏實、努力讓他很快掌握了扎實的醫學理論知識和基本技能,同時在上海市腫瘤醫院的見習經歷也讓他第一次接觸到了“放射治療”這個多數人并不熟知的學科。

“在見習時,放療科大型的治療設備第一次讓我意識到,除了常規的內外科治療之外,還有一種獨特的腫瘤治療手段非常神奇。”惠周光回憶道。

當時對于惡性腫瘤尤其是晚期腫瘤患者,內外科治療手段的效果似乎不夠理想。而放療作為一種專業性很強的治療手段,在很多腫瘤的治療中顯示出了較為明顯的療效,這吸引了惠周光的高度關注。

進入臨床實習階段后,適逢中國協和醫科大學(現北京協和醫學院)來上海醫科大學招收保送直博生。惠周光憑借優異的成績脫穎而出,并選擇了放療作為自己的學科方向。

帶著“救死扶傷,為病人解除痛苦”的初心,惠周光不斷鉆研學科難題,創新治療手段,為無數腫瘤患者帶來了生的希望。

“能夠通過個人努力幫助患者解除痛苦,這種成就感無與倫比,也讓我感到學醫是一件很快樂的事。”惠周光表示。

要學會換位思考

“人與人之間相互幫助就是最大的溫暖。”這是惠周光工作和生活的信條。而作為一名腫瘤科的醫生,惠周光每天要做的就是給患者帶來更多的溫暖,幫助他們渡過生命中最艱難的時刻。

一位來自山東菏澤的老年患者被診斷為局部晚期肺癌,先后兩次在惠周光這里進行放療,期間,老人的肺癌得到了很好的控制,不過后來因為年紀大、身體弱,肺部出現了感染,隨后一直在當地接受抗感染治療。

2015年2月,惠周光意外收到了來自患者兒子的一條短信:本計劃2月10日前陪父進京復查,但我父已于2月2日在當地醫院不幸去世,遵照老人生前遺愿及全家人共同意見,我代表全家人想您對我父在京精心診斷治療病情、費心周到安排住院、耐心熱情解答疑難表示衷心感謝。

這是2015年最讓惠周光動容的一條短信。“病人都走了,家屬還要發短信感謝你,這說明他們已經把你當親人了,這比鑲嵌‘妙手回春’內容的錦旗更讓醫生感動和溫暖。醫患關系的基礎就是信任,而相互信任的前提,就是換位思考,將心比心,以心換心。”

青年醫生要全面發展

除了臨床和科研工作之外,惠周光還承擔著住院醫師、進修醫師乃至研究生等的教學工作。“醫學這個職業不僅實現了我當醫生的理想,也實現了我做老師的愿望。”惠周光說到。

在惠周光看來,一名合格的臨床醫生,首先要有愛心,其次還要有職業責任感,并在此基礎上不斷夯實自己的醫療技能,才能更好地為患者服務。

“除此之外,要想成為一名優秀的醫生,還要不斷提高自己的綜合素養。”對此,惠周光建議,在學術上,青年醫生要充分重視獨立思考和學以致用。

獨立思考,指的是對老師和書本傳授的知識和經驗不能機械地接受,要有自己的思考,不盲從,不偏聽偏信,敢于提出自己的質疑,這是醫學創新的動力。學以致用,指的是要懂得將學習的知識和經驗應用到臨床,并結合每一例患者的實際情況,更好地為患者服務。

惠周光表示,良好的溝通能力、充足的人文修養也是醫生不可或缺的素質。“醫患之間最基礎的信任需要充分的溝通來支撐,而要做到這一點,醫者一定要學會站在患者角度思考,始終將患者的利益放在第一位。”

“相互幫助是一種溫暖!如果每一個人都能善待他人,傳遞溫暖和正能量,包括醫患雙方在內的這個世界將是一片美好!”說到這里,惠周光的眼神充滿仁愛和自信。

醫生檔案

惠周光,男,41歲,中國醫學科學院腫瘤醫院主任醫師,博導、特需醫療部副主任,擅長胸部腫瘤放療。發表SCI及核心期刊論文47篇;參與起草衛生部肺癌、食管癌診治規范及多部專著編寫;承擔國家、省部級等15項研究課題;入選北京市科技新星及北京市優秀人才項目,獲國家癌癥中心論文一等獎、華夏醫學科技二等獎、中央保健工作先進個人等表彰。任中國抗癌協會腫瘤放療青委會副主委、老年腫瘤肺癌、放療學會常委。

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量